|

科技日報記者 俞慧友

被視為公路工程“癌癥”����、每年給國家帶來數百億元經濟損失的膨脹土,今天已有望成為制備液體電池交換膜的重要“耗材”��。8月7日���,記者從長沙理工大學獲悉����,該校能源與動力工程學院教授丁美,聯合復旦大學教授晁棟梁��、南京理工大學教授程遠航���,成功利用膨脹土及膨潤土等遇水膨脹原料����,制備出了膨脹復合離子交換膜。實驗結果顯示�����,這類改性膜性能大幅高于現有商用膜性能����。相關成果8月5日發表于國際學術期刊《先進能源材料》上。

膨脹土為一種不良土質���,因其失水時會發生迅速收縮開裂,吸水時又會急劇膨脹變形�����,極易導致道路路基和邊坡發生垮塌��、滑坡等災害問題。我國現有26個省區分布有這種特殊土質���,每年因膨脹土地質災害造成的經濟損失高達數百億元。膨脹土災害治理���,一直是業內關注和攻關的熱點。

長沙理工大學有著交通和電力行業背景���。長期從事大規模儲能液流電池研究的丁美,結合學校“交能融合”學科交叉發展理念�����,在深入了解學校膨脹土治理上的豐富經驗和成果后發現�����,膨脹土作為天然礦物��,具有獨特的層狀結構和表面負電荷,它的遇水膨脹特性恰是構建離子選擇性傳輸通道的理想材料。基于此,他們開展了以膨脹土及膨潤土等水環境膨脹材料為原料的膨脹離子交換膜產學研技術攻關���。

丁美介紹,離子交換膜是液流電池的關鍵材料,也是電池循環壽命和轉換效率的決定性因素����,隔膜必須基于離子選擇性�、穩定性和成本方面進行多方考量進行開發����,才能滿足液流電池商業化需求。

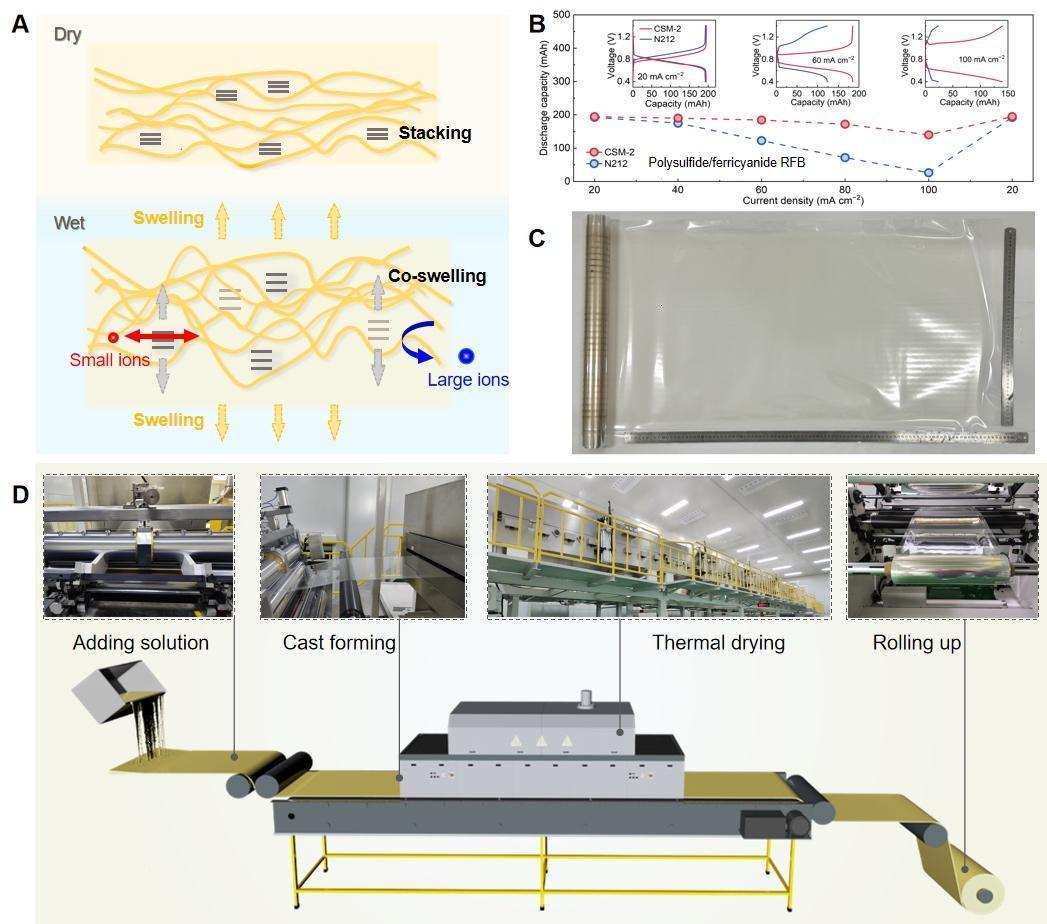

通過“酸堿活化—離子插層”改性工藝�,團隊將普通膨脹土的層間距精確調控至納米級��,并大幅提升了其表面電荷密度����。他們發現,膨脹土蒙脫石層間距會隨環境濕度動態變化。在隔膜中�,這種變化與聚合物基質在電解液中的膨脹行為高度同步����。在對其進行改性后����,膨脹土顆粒與聚合物基質復合就形成了具有“呼吸”功能的共膨脹膜結構�。

丁美解釋��,當電解液滲透導致聚合物膨脹時���,膨脹土層狀結構同步擴展��,實時填補了因膨脹產生的孔隙。同時,其表面負電荷形成帶負電的“離子高速公路”則實現了質子高效傳導與多價金屬離子的精準攔截��。

晁棟梁則稱�����,技術的核心創新在于“聚合物-膨脹土共膨脹”的微觀作用機制:“這相當于給隔膜裝上了自適應調節的‘納米閘門’�����。”有了“納米閘門”后,可化傳統膜材料的被動抵抗形變為利用膨脹土或膨潤土膨脹特性的主動重構篩分網絡�����,動態維持最優的離子傳輸路徑����。

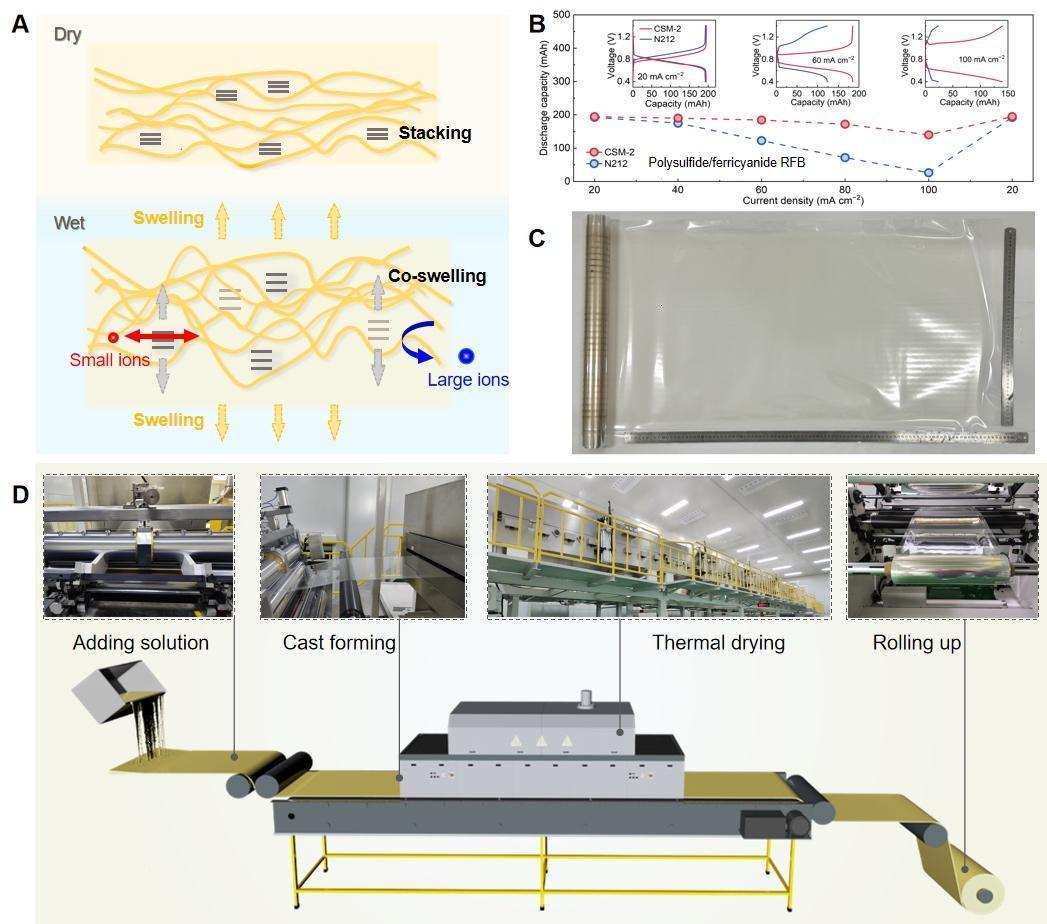

丁美表示����,這種機理使改性膜在鐵基、硫基���、鋅基等液流電池中表現尤為突出。從“災害土”到“離子篩”���,膨脹土改性膜實現了納米級協同變形的科學突破。實驗數據顯示�����,改性膜的離子選擇性比商業Nafion膜提高了2—3個數量級����,全釩液流電池循環壽命相比Nafion膜提升了400%,鋅鐵液流電池能量效率突破了92%�����,容量衰減僅為0.0056%/次�����,鐵硫液流電池在高電流條件下容量提升了超5倍�����,能量效率提升了12%。

另悉�,經過數年攻關,團隊還成功將這一實驗室創新成果轉化為了工業化產品���。團隊創新設計了“懸浮液-熱定型”工藝,解決膨脹土或膨潤土等水環境膨脹顆粒在成膜過程中的團聚難題�����,并開發出了膨脹離子交換膜的卷對卷流延連續制膜產線��。目前��,該產線已完成小試和中試驗證,產線單卷膜材制備面積達數十平方米��,產學研合作企業計劃規劃鋪開年產30萬平米的產線����。

(受訪者供圖)

|

魯公網安備 37010202001033號

魯公網安備 37010202001033號